|

|

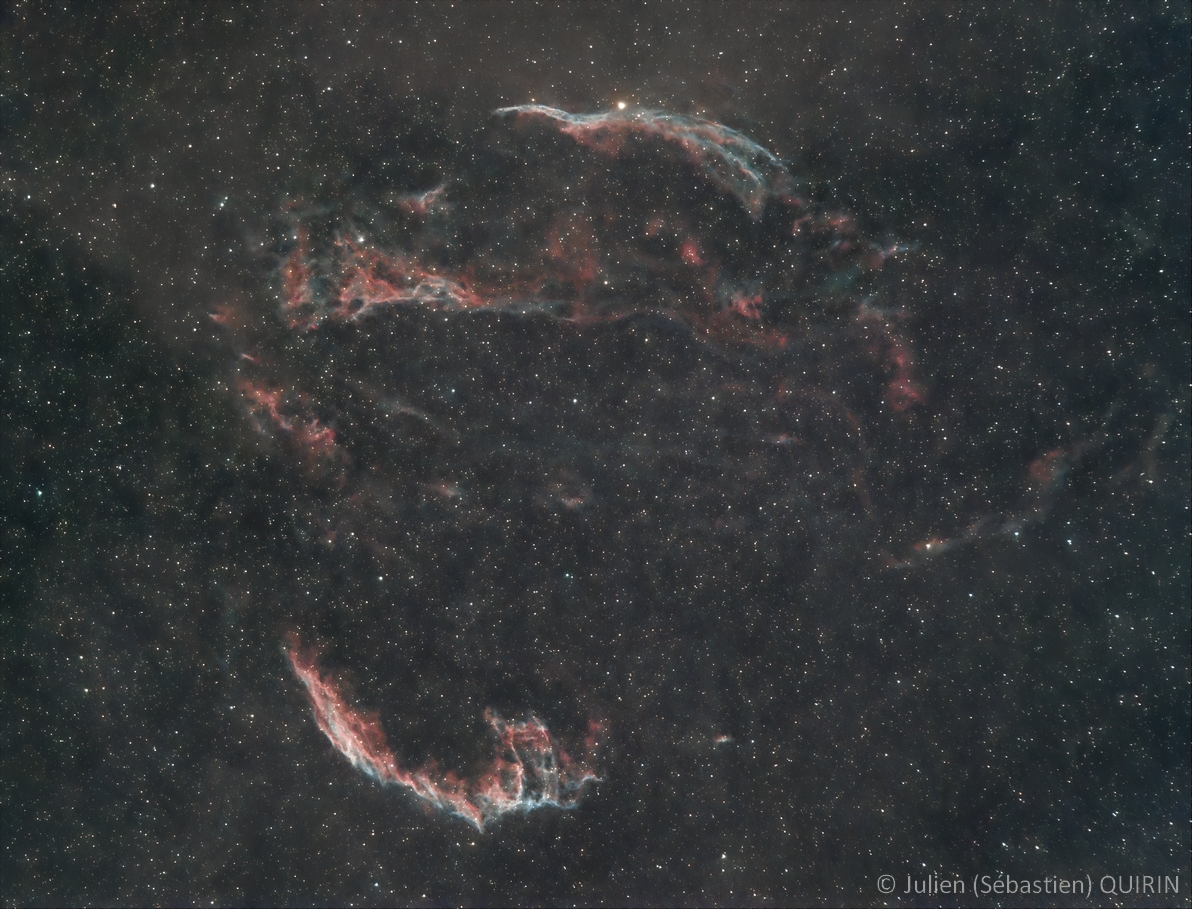

Observations du 18 août 2025 Dentelles du Cygne |

|

|

Après avoir dans le passé imagé avec mon télescope des

parties du rémanent de supernova appelé « Dentelles du Cygne » (cf.

liens vers NGC 6995 et NGC 6960), j’ai voulu

profiter de la nuit du 18 au 19 août 2025 pour saisir l’ensemble de ce

rémanent. Je me suis rendu à cet effet au Champ du feu. La couleur bleue intense du ciel en fin de journée

laissait présager ce qui adviendrait en cours de nuit, à savoir un ciel

d’une qualité exceptionnelle. J’ai rarement vu aussi distinctement (par contrastes) le

Grand Rift (nuage de poussières interstellaires semblant diviser la Voie

Lactée en deux bras), descendant jusqu’aux constellations du Sagittaire et du

Scorpion. Au niveau de la Constellation du Cygne qui trônait au

Zénith, la Voie Lactée fourmillait de détails bien visibles à l’œil nu. Chose qui était par ailleurs devenue assez inhabituelle au

cours de ces dernières années, les silhouettes et visages des astronomes

présents n’étaient quasiment pas visibles, preuve que l’atmosphère ne

retenait ni ne diffusait la pollution lumineuse émanant de la plaine. Quelques étoiles filantes ont été aperçues, outre un

bolide qui s’est disloqué côté Sud en laissant derrière lui une large traînée

très esthétique bien que faiblement colorée. Afin d’imager le rémanent dans son intégralité et de

couvrir un grand champ, ce n’est pas un télescope qui a été utilisé mais un objectif photo (TAMRON SP 150-600mm G2). Cet objectif me sert habituellement à la photo diurne. C’était la première fois qu’il me servait en astrophotographie. L’objectif a été utilisé à son ouverture maximale (f/5.6)

et à 350 mm afin de couvrir le champ du capteur plein format de mon appareil

photo EOS Ra. 40 poses de 120 secondes (soit 80 minutes de pose) à 1000

ISO ont été compositées via le logiciel SIRIL, le

résultat ayant par suite été traité avec les logiciels SIRIL (utilisation du

module STARNET ; ajustement des couleurs par photométrie et

saturation ; réglage des niveaux) puis PHOTOLAB (ajustement des niveaux). Comme à mon habitude, aucune réduction d’étoiles n’a été

effectuée. C’est le dosage de l’étirement des niveaux et l’utilisation du

module STARNET qui permet ici de ne pas empâter les étoiles. Plus de la moitié des poses photographiques ont été

perdues en raison d’un problème de suivi, lui-même induit par un câble sous

tension (il s’agissait en l’occurrence du câble crénelé de la raquette de la

monture qui s’était coincé dans le plateau du trépied après la chute

intempestive de la raquette ; je m’en suis aperçu en éclairant la

monture en cours de nuit ce qui m’a permis de dégager ce câble et de

"sauver" les poses suivantes). Aucun filtre n’a été employé. La non-utilisation du filtre implique que les nébulosités

rayonnant dans les longueurs d’onde du H-alpha et de

l’O3 soient moins contrastées. Cependant, cette configuration permet de faire apparaître

d’autres nébulosités rayonnant dans le continuum, la zone des Dentelles ne

comportant pas que du gaz excité rayonnant dans des longueurs d’ondes spécifiques

mais également des poussières émettant dans le continuum.

Sur l’image ci-dessus, NGC 6960 est située en haut. Juste

en dessous se trouve le triangle de Pickering. Au bas de l’image la

nébulosité classifiée sous les références NGC 6992 et NGC 6995 ferme la

marche. Un autre trio en conjonction - formé d’un

fin croissant de Lune, de Jupiter et de Vénus - est venu clore en apothéose cette

séance d’astronomie. |